Anja Lobenstein-Reichmann: ‚Rasse‘ – zur sprachlichen Konstruktion einer Ausgrenzungsstrategie

Abstract: Racism is a social practice not only of present days. It has a long tradition. Regarding the history of racism, it is obvious that its concept is not based on biological knowledge and perception. Quite the contrary, it is the result of a verbal and social construction that appeared in the 18th century at the latest. This article focuses on the way this construction was and still is implemented in dis-courses of modern societies. Especially “degradation ceremonies” (Garfinkel, below) will be taken into account when observing historical examples.

Keywords: Rassismus, Begriffsgenese, Präsuppositionen des Rassismus, Ausgrenzungsstrategien – racism, the development of the concept, presuppositions, degradation ceremonies

1 Einführung

Im Jahre 1890 schrieb William James, einer der Begründer der modernen Psychologie:

A man’s Social Self is the recognition which he gets from his mates. We are not only gregarious animals, liking to be in sight of our fellows, but we have an innate propensity to get ourselves noticed, and noticed favorably, by our kind. No more fiendish punishment could be devised, were such a thing physically possible, than that one should be turned loose in society and remain absolutely unnoticed by all the members thereof. If no one turned round when we entered, answered when we spoke, or minded what we did, but if every person we met ‘cut us dead’, and acted as if we were non-existing things, a kind of rage and impotent despair would ere long well up in us, from which the cruellest bodily tortures would be a relief; for these would make us feel that, however bad might be our plight, we had not sunk to such a depth as to be unworthy of attention at all. Properly speaking, a man has as many social selves as there are individuals who recognize him and carry an image of him in their mind. To wound any one of these his images is to wound him.1

Was James hier beschreibt, ist mit wenigen Worten zusammengefasst das, was Menschen erleben, wenn man sie sozial ausgrenzt.2 Statt von den Anderen wohlwollend gesehen zu werden („to be in sight of“ oder „to be noticed“), bleiben sie verlassen und unbeachtet („to be turned loose“ oder „to remain unnoticed“), ohne Antwort und werden ganz aus der Kommunikation ausgeschlossen, geschnitten von den Anderen, was mit der englischen Phrase „cut us dead“ bereits in der Metapher die gesellschaftliche Vernichtung andeutet, die darauf folgt. Wenn James von „bodily torture“ schreibt, davon, dass Ausgrenzung verletzt („to wound“), so meint er das nicht nur metaphorisch. Tatsächlich weiß man heute, dass die Schmerzzentren des menschlichen Gehirns nicht nur dann reagieren, wenn körperlicher Schmerz zugefügt wird, sondern auch dann, wenn Menschen sozial ausgegrenzt oder gedemütigt werden.3

In der mittlerweile recht bekannten psychologischen Studie von Eisenberger, Lieberman und Williams aus dem Jahr 2003 mit der Frage im Titel Does rejection hurt?,4 liegt eine Versuchsperson in einem Gehirnscan und spielt mit zwei anderen zusammen Cyberball am Computer. Zu Beginn des Spiels werfen sich alle drei Mitspieler gegenseitig die Bälle zu. Doch nach einigen Minuten hören Spieler 1 und 3 plötzlich auf, ihrem Mitspieler die Bälle zuzuwerfen. Spieler 2 wird ignoriert und vom Spiel ausgeschlossen. Er wird ausgegrenzt. Erstaunlich ist, was im Scan einer so behandelten Person zu erkennen ist. Sofort sind im anterioren cingulären Kortex, dem Bereich der Großhirnrinde, in dem körperliche Schmerzempfindungen sichtbar werden, Reaktionen messbar. Man sieht deutlich, dass soziale Ausgrenzung wie körperlicher Schmerz verarbeitet wird und somit messbar ist. Lieberman ging noch weiter. Er versuchte, diesen Ausgrenzungsschmerz mit einem gewöhnlichen Schmerzmittel wie Paracetamol zu behandeln, und siehe da: Es half. Es wäre daher juristisch zu überprüfen, ob Ausgrenzungsgewalt wie körperliche Gewalt behandelt werden sollte – Rassismus als Körperverletzung. Denn die Schmerzerfahrung rassistischer Ausgrenzung wird systematisch doppelt erlebt, als physische wie als psychische Gewalt. Gegen beide, oft kaum zu trennende und sich gegenseitig bedingende Formen der Gewalt- und Schmerzerfahrung, wehren sich die weltweiten Antirassismusbewegungen, wie sie sich z.B. zuletzt nach dem Mord an George Floyd durch einen Polizisten am 25.05.2020 in Minneapolis als ‚Black-Lives-Matter-Bewegung‘ formiert hat.

Die moderne Hirnforschung jedenfalls bestätigt, was menschheits-, religions-, sozial- und moralgeschichtlich weitgehend Konsens ist: Der Mensch ist ein Zoon politikon, ein Ēns sociale, ein auf Sozialität und Gemeinschaft angewiesenes und nach Gemeinschaft strebendes Wesen. Zwischenmenschliche Anerkennung und gesellschaftliche Wertschätzung sind für ihn, und das heißt, für alle Menschen lebens- gar überlebenswichtig.5 Nur in der leibseelischen Reziprozität, der kommunikativen Wechselseitigkeit und Responsivität6 mit Anderen erfährt der Mensch seine lebensantreibende, motivierende Anerkennung, aber eben auch das genaue Gegenteil, den aggressiv-zerstörenden Akt der Demütigung, Ausgrenzung, und damit der sozialen Vernichtung. Zu den bereits genannten Wirkungen der Ausgrenzung Wut und Verzweiflung (wie James oben: „a kind of rage and impotent despair“), kommt ein weiterer Affekt hinzu. Der Talmud warnt: „Jeder, der das Gesicht seines Gefährten vor den Vielen erbleichen lässt, ist, als ob er Blut vergieße“.7 ‚Erbleichen‘ als somatischer Ausdruck des Affektes Scham offenbart für jedermann sichtbar, dass ein Mensch auf kommunikative Akte reagiert, mit denen seine soziale Bleibe innerhalb der Gemeinschaft in Frage gestellt wird. ‚Erbleichen‘, ‚rot werden‘, ‚im Boden versinken‘, ‚vor Scham sterben wollen‘ sind Schamreaktionen. So wie ihm scheinbar das Blut entweicht, bleibt dem so Angesprochenen und so in Frage Gestellten oft nur noch als mögliche Reaktion, sich schamvoll vor den Anderen, vor sich selbst in sich zurückzuziehen. Scham setzt zwar das Gesehenwerden voraus, aber das Nichtgesehenwerden als Ergebnis des Wegschauens der Anderen wiegt im Selbstbild ebenso schwer.

Rassistische Diskriminierung lebt vom Doppelspiel des sehenden und gleichzeitig wegschauenden Blickes. Sie ist ein von anderen Menschen vollzogener Akt der vernichtenden Beschämung. Scham ist ein relationaler Beziehungsaffekt zur Regulierung des Innenlebens wie des Soziallebens, eine zentrale Schnittstelle zwischen mir und den Anderen. Sie betrifft die physische wie psychische Intimsphäre von Menschen (von der Selbstwertschätzung bis hin zur Selbstverachtung) wie seine Sozialität mit Anderen, sein soziales Ansehen oder seinen Status innerhalb einer Gemeinschaft. Grundlage für Scham ist das (nicht selten plötzlich aufkommende) Bewusstsein, „durch bestimmte Handlungen oder Äußerungen sozialen Erwartungen nicht entsprochen bzw. gegen wichtige Normen und Wertvorstellungen verstoßen zu haben“.8 Man schämt sich also, weil man aufgrund sozialer Konventionen das Gefühl hat, etwas falsch gemacht zu haben. Oder eben, weil man von Anderen vermittelt bekommt, dass man etwas falsch gemacht hat, da es deren Norm nicht entspricht. Die Identität eines so angesprochenen Menschen erhält Brüche, sein Selbstwertgefühl wird herabgesetzt, er kann, wie es bei Diskriminierungs- und Mobbingfällen täglich erlebt wird, sein gesamtes Leben in Frage stellen und sich am Ende sogar töten, wenn er nicht an den Folgeerkrankungen von Isolation und Demütigung eines langsamen oder vielleicht sogar eines plötzlichen Todes stirbt. Es ist wohl ebenfalls nicht nur metaphorisch gemeint, was im Traktat Von dem leben und sitten der heydnischen maister aus dem Jahr 1490 berichtet wird: „Dieweil aber er gar eins schämigen gemüts wz vn geleich als er mit eÿm vergüfften pfeil der verschmähung geschossen wär / außschwadmet er sein sel zum tod“.9 ‚To cut somebody dead‘ oder ‚sich zu Tode schämen‘ ist ein Sprachgebrauchsmuster, das spezifische Erfahrungen erfasst. Es ist die Beschreibung eines Selbstgefühls, aber eben auch, wie im Beleg eines Gesangbuchs aus dem Jahre 1631, eine unmissverständliche Aufforderung durch einen ungenannten, aber das Normenkollektiv vertretenden Anderen: „darob sich billich ein jedes Menschlichs Hertz […] zu tod schämen solt“.10

Scham- und Anerkennungsgefühle, die negative wie die positive Resonanz des Menschen werden in der Regel durch sprachliche Äußerungen Anderer evoziert und provoziert, das heißt im wörtlichen Sinne von ‚provocare‘ durch die Ansprache Anderer hervorgerufen. Damit wird deutlich, was Sprache und Sprechen der Menschen mit Ausgrenzung und Rassismus zu tun haben. Sprache ist der Ort der Selbst-Verortung sowie der Fremdverortung. Verortungen sind in einem soziologischen wie in einem psychologischen Sinne fundamentale Sprechakte. In ihnen wird die Identität einer Person konstituiert und die soziale Bleibe eines Menschen kommunikativ ausgehandelt. Dies geschieht nicht einmalig und gleichsam für immer, sondern immer wieder neu, mit jedem Sprechen und jeder Begegnung, oder wie der französisch-litauische Philosoph Emmanuel Lévinas es ausdrückt: mit der „Berührung des Sagens“, mit jeder „Ausgesetztheit gegenüber einem Anderen“.11

Besonders verletzbar ausgesetzt ist man dem Anderen, der ein Zweiter, auch ein kollektiver Anderer sein kann, wenn man, so Goffman,12 erstens durch spezifische körperliche Merkmale gekennzeichnet ist, die sozial zur Stigmatisierung dienen können (z.B. durch eine Behinderung, ein nicht der Norm entsprechendes Aussehen, sei es nach einer Entstellung nach einem Unfall oder in bestimmten Kulturen durch die Haarfarbe rot). Zweitens kann ein Persönlichkeitsmerkmal, das von der Mehrheitsgesellschaft als ‚individueller Charakterfehler‘ beurteilt wird, zur Angriffsfläche dienen. Das kann die verletzende Ausgrenzung von Homosexuellen sein, aber auch Menschen angehen, die wegen Suchtproblemen, Vorstrafen oder Arbeitslosigkeit am sozialen Rand der Gesellschaft stehen. Die Betroffenen des dritten Typus werden nicht individuell, sondern pauschal aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer Gruppe verletzt. Das ihnen aufgeprägte Stigma, wie Goffman diese Art Zugehörigkeits- oder Geburtsmakel nennt, wird in der Regel transgenerational, wie er schreibt, „von Geschlecht zu Geschlecht weitergegeben“13 und basiert auf der Zugehörigkeit zu Kategorisierungen wie ‚Rasse‘, ‚Nation‘ oder ‚Religion‘.14

Wenn also das Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben, gesellschaftskategorisch in ein prinzipielles Falschsein der Person, übergeht, weil man zu einer Gruppe gehört, die den behaupteten gesellschaftlichen Normen gemäß, das heißt dem, was im üblichen Sprachgebrauch als normal, üblich und richtig bezeichnet wird, als defizitär markiert wird, dann geht die individuelle Abwertung und Ausgrenzung in eine kollektive über, dann kann man von sozialer Diskriminierung sprechen. Diese trifft zwar den Einzelnen in der oben beschriebenen Weise persönlich, widerfährt ihm aber unverschuldet als einem Angehörigen einer Gruppe und nicht aufgrund tatsächlichen individuellen Fehlverhaltens.

Besonders die sogenannte ‚Rasse‘ liefert eine weit verbreitete Stigmatisierungsmotivation. Seit seiner diskursiven Implementierung besonders im 19. Jahrhundert begründet der Rassediskurs eine Art Weltanschauungscode,15 im Sinne Foucaults diskursive Praxis, „die systematisch die Gegenstände bilde[t]“,16 von denen im Diskurs gesprochen wird. Tatsächlich beruht die Geschichte der rassistischen Ausgrenzung auf einer sprachlichen Konstruktion, da die diskriminierende Ordnungskategorie ‚Rasse‘ erst in Texten und Diskursen geschaffen, gesellschaftlich implementiert, akzeptiert und immer wieder repetiert wurde.

2 Die Fundamentalität der Sprache bei der Konstruktion der Ausgrenzungskategorie ‚Rasse‘

‚Rasse‘ ist keine naturwissenschaftlich begründete Kategorie der Genetik. Sie ist das Ergebnis einer diskursiven Praxis.17 Entstehung, Akzeptanz wie Verbreitung der sozial konstituierten Größe ‚Rasse‘ zeugen von der Fundamentalität der Sprache als sozialem „Ordnungssystem des Menschen“.18 Sprache schafft Ordnung im Dickicht der Erfahrungswelt. Denn das ‚Verworten‘ der Welt besteht im Verorten und Positionieren der eigenen Person und der des anderen; es ist immer ein Kategorisieren und Bewerten, Hinschauen und Wegschauen, Verschleiern und Betonen. Ordnung ist jedoch nicht nur als einzelnes und immer anderes Ergebnis des Ordnens von Vorhandenem zu verstehen, sondern als eine im Sprechen geschaffene und für weiteres Sprechen orientierende Gestaltung der sozialen, verbalsymbolisch verfassten Welt.

Verbale Zeichensetzungsakte wie das Kategorisieren, Sortieren, Fokussieren und Perspektivieren prägen die Art, wie Sprecher ihre Welt sehen, was sie von der Welt wissen (Frames)19 und damit verbunden auch die Deontiken, das heißt die Gebrauchsanweisungen, nach denen sie in der sozialen Welt handeln sollen.20 Ordnungssysteme sind das Ergebnis kultureller Symbolisierungen, im Sinne Umberto Ecos Semiotisierungen,21 also kulturelle Zeichensetzungsakte, die von Sprechern im Moment der Zeichenbenutzung in bestimmten sozialen Beziehungssituationen und durch das daran anschließende Einbetten derselben in ein gesellschaftlich akzeptiertes Bedeutungs- und Diskurssystem konstituiert werden und so die soziale, verbalsymbolisch verfasste Welt gestalten. Das Kompositum ‚Zeichensetzung‘ meint dabei nicht die Schaffung einer bestimmten, gerne als neu nachgewiesenen Ausdruckseinheit, sondern sie meint die Konstitution eines im Vergleich zu Vorangegangenem neu nuancierten oder gar neu geschaffenen semantischen Inhaltes. Im Sinne Dietrich Busses könnte man diese Inhalte auch als Frames (Wissensrahmen/ Wissensstrukturen) fassen, „die eine Kategorie mit bestimmten Attributen verknüpfen, die wiederum jeweils mit bestimmten konkreten Werten gefüllt werden können“.22 Entscheidend ist, dass es keinen vorgegebenen Inhalt gibt, der „zum Zwecke der Kommunikation (meist missverstanden als Informationsübermittlung) in sprachliche Form gegossen [wird], damit er bei einem Rezipienten der Form wieder entnommen werden kann […]. Sprachliche Zeichen (und Zeichenketten) haben vielmehr die Funktion, Wissensrahmen zu evozieren“.23 Kurzum: Sprachliche Kommunikation dient der Darstellung wie der Herstellung von Welt- und Wissensstrukturen (gegenstandsbezogener Aspekt), somit der intrapersonellen Selbstreflexion wie der transpersonellen Sinnstiftung, der Selbstverortung wie der Fremdverortung, der gesellschaftlichen Positionierung, der Gruppenbildung und damit auch der Abgrenzung gegenüber Anderen (sozialer Beziehungsaspekt).

Dies bedeutet, dass im steten Fluss der Kommunikation die soziale Identität von Einzelnen oder Gruppen kulturell wie soziologisch immer wieder neu verhandelt und neu konstituiert wird. Die Sprechhandlung ‚Ausgrenzen‘ (Exklusion) ereignet sich im Vollzug eines verbalen Grenzziehungsgeschehens innerhalb eines mit dem Sprechen evozierten Wissensrahmens. Inklusion und Exklusion sind nicht trennbar. Wo die Eingrenzung (Inklusion) einer Person oder Gruppe durch die Herstellung sozialer Verbundenheit und Gemeinschaft vollzogen wird, findet auch gleichzeitig die Ausgrenzung von Personen als die ‚Anderen‘ statt. Grenzen markieren ein soziales, dies auch übertragen zu verstehendes Hier und ein Dort. Um zu entscheiden, wer hierher und wer dorthin gehört, müssen Ausgrenzungskategorien geschaffen, mit Kennzeichen und Bewertungen (slots/fillers) angereichert und pragmatisch implementiert werden. Solche Kategorien entfremden nicht nur, sondern stecken Besitz- und Raumverhältnisse ab, bewerten und erklären nicht selten, warum der Andere anders und fremd zu sein hat.24 Das grammatische Spiel der Anerkennungsdialektik beginnt,25 wenn ausgehandelt wird, wer in der Anerkennungsrealität Herr und wer Knecht sein wird. Denn das Entfremden wird begleitet vom Aufwerten des Eigenen und vom Abwerten des Anderen. „Degradation“ und „Denunciation work“, so Garfinkel,26 ist Spracharbeit. Ob die Semiotisierung von einer positiven zu einer negativen Identität ausschlägt, hängt von den transformierenden Zeichensetzungsakten ab, nach Garfinkel von „status degradation ceremonies“.27 Diese werden von Sprechern vollzogen; sie erfolgen also keineswegs im wertfreien Raum, sondern im Zusammenspiel von kulturgeprägter Individualität und historischer Sozialität.28 Die entscheidende Frage ist, erneut mit den Worten Garfinkels: „what program of communicative tactics will get the work of status degradation done?“29 Die kommunikativen Taktiken zeigen nicht nur an („to indicate“30), wie Menschen ausgegrenzt werden, sie sind also z.B. nicht nur Wörter, die eine vorhandene Ausgrenzung zum Ausdruck bringen, die auch ohne sprachliche Fassung vorhanden wäre, sondern sie sind die Ausgrenzung selbst.

Sie konstituieren die Ausgrenzung als Idee und als gesellschaftlich wirksamen Mechanismus, als logisch verstandene effizierte Objekte, d.h. sie schaffen überhaupt erst den Ausgrenzenden, den Ausgegrenzten und die Ausgrenzung als gesellschaftliche Praxis.31 Es reicht also nicht, die Kategorie ‚Rasse‘ mit all ihren Bewertungen zu konstruieren, mit ihr muss auch ein ideologisch-agitativer Diskurs eröffnet werden, mit dessen Hilfe die Ausgrenzungspraxis von Entfremdung und gesellschaftlicher Abwertung mehrheitsgesellschaftlich gerechtfertigt, z.B. als Vernunfttatsache oder als Naturgegebenheit unangreifbar gemacht, als Antwort auf eine von den Anderen ausgehende Bedrohung legitimiert und als Teil eines göttlichen Plans geradezu geheiligt wird. Gelingt es diesem Diskurs, die Deutungshoheit zu erlangen und zur gesamtgesellschaftlichen Ideologie zu werden, wird eine diskursive Praxis geschaffen und ein deontischer Handlungszusammenhang konstituiert.

Terry Eagleton spitzt diesen Zusammenhang zu, indem er formuliert: „Es ist Ideologie, was Menschen von Zeit zu Zeit dazu bringt, einander für Götter oder Ungeziefer zu halten.“ Und er fährt fort: „Man könnte das Wort >Ideologie< als einen Text bezeichnen, der aus vielen verschiedenen begrifflichen Fäden gewoben ist und von divergierenden Traditionslinien durchzogen wird.“32 Die Rolle der Sprache als Ausgrenzungspraxis wie im ideologischen Prozess der Inhaltsbildung (früher als Begriffsbildung, heute als Framebildung bezeichnet) ist fundamental. Unter Eagletons Traditionslinien sind „Traditionen des Sprechens“33 zu verstehen, text- und diskurstypische Kontinuitäten, die sich u.a. in bestimmten, wiederkehrenden Sprachgebrauchs- und Argumentationsmustern nicht nur in den Sprachgebrauch, sondern auch ins kollektive Gedächtnis einer Sprechergemeinschaft inskribiert haben. Als mehr oder minder feste und damit ausdrucksseitig fassbare Formulierungs- bzw. Sprachgebrauchsmuster lassen sie sich in allen Texten nachzeichnen.34 Schwieriger zu fassen sind die begrifflichen Fäden. Man kann mit Eco darunter das Inventar sprachlicher Inhaltseinheiten verstehen, das im Prozess der unendlichen, das heißt einer im Sprechen immer wieder neu vollzogenen Semiose (Bedeutungskonstitution) gebildet wird und das Wissenssystem (den Frame), die Denkweisen, Betrachtungsweisen einer bestimmten Sprechergemeinschaft oberflächen- wie tiefensemantisch konstituiert.35 Begriffliche Fäden sind kontinuierlich dem reziproken Wechselspiel historischer Interaktionen ausgesetzt, sie schaffen aber gerade in ihrer Unfestigkeit die Voraussetzung für Ideologeme, fingierten, nur in Texten und Diskursen existenten Welterklärungsmodellen.

3 Benennungs- und Bewertungshandlungen oder die sprachliche Setzung von Inklusion und Exklusion

Für den Soziologen Niklas Luhmann kann

Inklusion (und entsprechend Exklusion) […] sich nur auf die Art und Weise beziehen, in der im Kommunikationszusammenhang Menschen bezeichnet, also für relevant gehalten werden. Man kann, an eine traditionelle Bedeutung des Terminus anschließend, auch sagen: die Art und Weise, in der sie als >Personen< behandelt werden.36

Mit dieser Definition ist eine der wichtigsten kommunikativen Taktiken eingeführt. Inklusion und Exklusion gehen explizit auf Bezeichnungshandlungen zurück, mit denen die Relevanz von Menschen ausgehandelt wird. Dies bedeutet:

1. Inklusions- und Exklusionshandlungen sind, wie bereits erwähnt, vor allem Sprechhandlungen.37 Deren Hauptfunktionen bestehen nach Graumann und Wintermantel darin,38 die eine Gruppe von der anderen zu trennen, sich von ‚denen da‘ zu distanzieren, dabei vermeintliche oder tatsächliche Unterschiede so hervorzuheben und so zu akzentuieren (der ‚Schwarze‘), dass sie aus dem Anderen den Fremden machen.39 Gemeinschaft nimmt mit der Nutzung des inkludierenden Personalpronomens ‚wir‘ ihren Anfang und legt aus der Perspektive des Sprechers dort auch ihre Grenze fest. Das ‚wir‘ grenzt ab, indem es die Anderen z.B. von unserer Familie, unserer Konfession, uns Deutschen oder uns ‚Weißen‘ trennt. Inklusion impliziert immer auch Exklusion, den Ausschluss all derer, die nicht zu ‚uns‘ gehören sollen. Je größer diese Gruppe ist, desto unsicherer ist die zusammenhaltende soziale Identifikation, desto intensiver muss sie über sprachliche Sinnstiftungs- und Gruppenbildungsstrategien, wie sie z.B. durch die Herstellung inhaltlicher Fäden oder das Aufgreifen bestimmter Sprachgebrauchsmuster möglich und eingeübt sind, konstruiert, in Erinnerung gehalten und perpetuiert werden. Je kleiner die Gemeinschaft ist, desto leichter wird sie zur isolierten Rand- und Außenseitergruppe innerhalb einer Mehrheitsgesellschaft. Was eine beliebige Menge von Menschen zur Gemeinschaft zusammenfügt, fußt auf einer im Diskurs geschaffenen und dort mit einem bestimmten Prestige angereicherten oder sogar normativ gewordenen Sinnstiftung. Sinn- und damit immer auch gemeinschaftsstiftend können Religionsgemeinschaften, Nationen oder eben auch (zu bestimmten Zeiten gemeinschaftlich akzeptierte) Konstruktionen wie die ‚weiße‘ oder ‚schwarze‘, die ‚arische‘ bzw. ‚germanische Rasse‘ sein. Eine Sinngemeinschaft ist eine Bewertungsgemeinschaft, da die Inklusionshandlung immer auch eine implizite Bewertungshandlung ist. Sprachlich gesetzt werden Bewertungen durch kategoriale Abwertungs- und typisierende Zuschreibungshandlungen (‚Juden mauscheln‘, ‚Katholiken lügen‘, ‚der Pole stiehlt‘), die durch kontinuierlichen und unwidersprochenen Gebrauch in den gesellschaftlichen Diskurs eingeschrieben und nicht selten auch auf Dauer darin festgeschrieben werden.

2. Luhmanns Definition basiert auf der Präsupposition (dem nicht Ausgedrückten, aber implizit Mitgemeinten), dass man die Relevanz von Menschen überhaupt in Frage stellen kann. Relevanz ist eine bewertende Kategorisierung, die Wichtigkeit, das heißt letztlich Wertigkeit von Unwertigkeit trennt. Hier stellt sich die Frage nach der Perspektive. Wertigkeit und Wichtigkeit für wen? Wer hat das Recht zur Feststellung derselben? In der Regel werden die Wertvorstellungen der Sprecher – oder sollte man besser sagen: der sprachmächtigen Mehrheitsgesellschaft –, zum Maßstab genommen. Deren Sprachmacht ging in der Geschichte oft so weit, dass die Stimmen der Verohnmächtigten text- wie diskursgeschichtlich kaum, wenn überhaupt, hörbar sind.40 Was man z.B. über das Millionenheer der in die USA verschleppten Sklaven weiß und was davon schließlich ins kollektive Gedächtnis der Gesellschaft eingegangen ist, entstammt in erster Linie der Texttradition der weißen Mehrheitsgesellschaft und spiegelt vor allem deren Rechts- und Bewertungsnormen, in der Sprache der Beschämung, also deren Blick wieder. Dasselbe gilt in Europa für den Umgang mit Sinti und Roma, die mit der Fremdbezeichnung ‚Zigeuner‘ zwar Teil der mehrheitsgesellschaftlichen Geschichte geworden sind, aber dort nur als Besprochene wahrgenommen werden, und erst seit wenigen Jahrzehnten als Sprecher.41 Am radikalsten formuliert Jean Paul Sartre wenige Jahre nach dem Holocaust die klaffende Diskrepanz zwischen dem vom Antisemiten geschaffenen Bild der Juden und den Menschen, die damit diskriminiert werden.42 Das Bild der aus rassistischen Gründen Ausgegrenzten ist das Konstruktionsergebnis eines mehrheitsgesellschaftlich diskursiven Setzungsprozesses. Es hat sich nicht selten über Jahrhunderte und über das Sprechen der Ausgegrenzten hinweg entwickelt, in dem die Personalität bzw. typisierte Persönlichkeit des Ausgegrenzten im Sinne Luhmanns fortwährend zur Disposition stand. Zusammenfassend auf die Sprache des Rassismus bezogen heißt das: Sprache dient rassistischen Sprechern zur Darstellung wie zur Herstellung des Rassismus als Ideen- wie als umfassendes Handlungskonzept, sie ist somit Ideologie und Praxis gleichermaßen. Mit ihr werden Selbstverortungen und Fremdverortungen geschaffen und gegeneinander relationiert, z.B. ‚weiß‘ gegen ‚schwarz‘. Mit ihrer Hilfe werden gesellschaftliche Positionierungen wie ‚geachtet‘ oder ‚nicht geachtet‘, ‚relevant‘ oder ‚nicht relevant‘ implementiert, Gruppenbindungen z.B. an die Gruppe der Deutschen, an die ‚weiße Rasse‘, an Religionsgruppen wie das Christentum bzw. den Islam konstituiert und damit Abgrenzungen gegenüber all denjenigen festgeschrieben, die als anders gelabelt gelten. Teilakte dieses Prozesses sind die Benennungs- und Bewertungshandlungen derjenigen, die sich, wie Nietzsche es formuliert, das „Herrenrecht“ anmaßen, „Namen zu geben“. Die selbst ernannten Herren sprechen, benennen, beherrschen und nehmen dabei immer auch sprachlich in Besitz. „Das Herrenrecht, Namen zu geben, geht so weit, daß man sich erlauben sollte, den Ursprung der Sprache selbst als Machtäußerung der Herrschenden zu fassen: sie sagen ‚das ist das und das‘, sie siegeln jegliches Ding und Geschehen mit einem Laute ab und nehmen es dadurch gleichsam in Besitz“.43

Rassistische Benennung betrifft nicht nur Fremdbezeichnungen von Gruppen, wie sie im Falle der diskriminierenden Wörter ‚Zigeuner‘ oder ‚Neger‘ längst als politisch unkorrekt abgelehnt werden. Sie kennzeichnet kulturelle Übernahmen insgesamt. So spricht man üblicherweise im Kolonialdiskurs deklassierend von afrikanischen oder amerikanischen ‚Häuptlingen’, obwohl diese Fremdbezeichnung keineswegs darstellungsneutral ist, also den jeweiligen Ordnungsverhältnissen entspricht, sondern stereotypisch den Blick des weißen Europäers auf eine unterstellte afrikanische oder amerikanische Wildheit offenbart. Auch wenn damit immer noch die europäistische Sichtweise beibehalten worden wäre, hätte die sprachliche Aneignung durch Fremdbezeichnungen wie ‚Fürst‘ oder ‚Herzog‘ zumindest Vertrautheit und Augenhöhe hergestellt. Generalisierungen, die in gängigen Bezeichnungen wie z.B. im Wort ‚Schwarzafrika‘ üblich sind, setzen den Blick des Weißen auch in den dazu bestehenden Wortschatzlücken fort. Der Versuch solche Perspektiven umzukehren und auf ein ‚Weißeuropa‘ anzuwenden, macht den damit transportierten blinden Fleck europäischer Wissenssysteme bzw. Frames nur überdeutlich.44

Benennungsakte sind Teilhandlungen epistemischer Gewalt, wie sie mit dem Konzept des ‚Othering‘45 u.a. von Spivak diskutiert werden und für die „race-divisive historiography“46 genauso gelten wie für den Blick der Gegenwart. Das Recht Namen zu geben, ist das Recht zur Versprachlichung der Welt. Es zeugt von der Benennungsmacht des Einen und der Sprachohnmacht des Anderen. Kolonialistische Fremdbezeichnungen sind Machtübernahmen und spiegeln den Blick der Kolonialherren, nicht die ursprünglichen politischen Strukturen, denn „meaning / knowledge intersects power“.47 Das „wording of a world“ geht so weit, dass es die Kraft generiert „to make the ‘native’ see himself as ‘other’“.48 Was Spivak „wording“ nennt, kann aus sprachphilosophischer Perspektive das oben beschriebene ‚Verworten der Welt‘, „the reinscription of a cartography“49 als Kartographie der begrifflichen Fäden und somit der Wissenskonstituierung der Welt in und durch Sprache gelesen werden.

Zusammenfassend hat rassistisches Sprechen demnach mindestens drei Ebenen:

1. die sprachliche Konstruktion der Kategorie ‚Rasse‘ (Begriffskonstitution, Konstitution der Framekategorie);

2. die Konstitution einer zur Handlungsrichtlinie erhobenen Ideologie, der Rassismus;

3. die Implementierung und Durchsetzung derselben durch konsequente Perpetuierung und Reinszenierung dieser Ideologie in der sozialen Praxis durch Strategien iterativen rassistischen Sprechens u.a. in rassistisch eingeübten, das heißt kommunikativ erfolgreichen Sprachgebrauchsmustern.

4 Rassistisches Sprechen

4.1 Strategien rassistischen Sprechens – eine Auswahl

Ausgrenzendes Sprechen schöpft aus einer Art Grammatik der sprachlichen Gewalt, oder mit Garfinkel gesprochen, aus einem „program of communicative tactics“,50 das zwar nirgends nachlesbar ist, aber sprachhistorisch bis in die Anfänge (z.B. des Deutschen, des Italienischen oder Englischen) zurückverfolgt werden kann. Die Tradition des ausgrenzenden Sprechens (z.B. gegen Andersgläubige, Bettler, Vaganten usw.) ist alt und erprobt. Der biologisch begründete Rassismus, der im Unterschied z.B. zum religiös motivierten Antijudaismus eine verhältnismäßig junge Ausgrenzungskategorie darstellt, konnte also auf strukturell in der Sprache vorhandene, längst eingeübte Ausgrenzungsmuster zurückgreifen.51 Zu den erfolgreichsten zählen:

(1) Referenz- und Prädikationshandlung

Der propositionale Akt bestehend aus der Referenzhandlung und der Prädikationshandlung ist, wie oben schon ausgeführt wurde, entscheidend für die bewertende Füllung von Wissensrahmen. Kommunikation ist immer perspektivisches, deiktisches Sprechen von einem bestimmten Standpunkt aus. Schon im Moment der Benennung (Referenzierung) werden Perspektiven auf die Welt festgelegt. Zu den musterhaften Referenzierungen/Benennungen/Namensgebungen gehören Kollektivbezeichnungen wie ‚Zigeuner‘/‚Neger‘/‚Nigger‘ wie ihr rassistisch konstruiertes positives Gegenbild: ‚Arier‘. Solche Benennungsakte sind nicht einfach nur bezeichnend (denotierend) oder wertend (konnotierend). In ihnen werden Deontiken mitgeliefert, das sind in Wörtern implizierte Gebrauchsanweisungen.52 So weiß jeder, dass eine Pflanze, die als ‚Unkraut‘ bezeichnet wird, aus dem Garten zu entfernen ist. Die Akzeptanz der deontischen Wertigkeit ist das Ergebnis der Prädikationshandlung. Prädizierungen sind bewertende Eigenschafts- und Handlungszuschreibungen, die, je öfter man sie unwidersprochen wiederholt, zu Stereotypen werden. Sie können attributiv oder prädikativ erfolgen: ‚Schwarze sind a, b, c‘, ‚Juden sind k, l, m‘, rassistisch gegenbildlich: ‚Arier sind x, y, z‘, ‚der faule Neger‘, ‚der mauschelnde Jude‘ [Abb. 1], ‚die Zigeuner stehlen Kinder‘, oder ‚der Pole stiehlt‘.

Besonders in biologisch-naturwissenschaftlich begründeten Ordnungssystemen sind genau solche Klassifizierungen erwünscht, da jedem zu benennenden Element definierende Qualitäten kognitiv abgrenzender Art zugeeignet werden. Klassifikationen werden mit Hilfe von Prädikationen schließlich so mit Bewertungen aufgeladen, dass die erst einmal kognitiv neutrale, gruppenidentifizierende Benennung ‚Zigeuner‘ oder ‚Neger‘ zur Anweisung wird, wie man sich ihnen gegenüber zu verhalten hat.

(2) Sekundärstigmatisierung

Die Sekundärstigmatisierung ist ein Sonderfall prädizierender Referenzierung. Unter einer Sekundärstigmatisierung verstehe ich die Übertragung

gesellschaftlich akzeptierter Stigmatisierungen / Prädizierungen von einer Gruppe auf eine andere. Man schreibt nun auch dieser die bereits bekannten Prädizierungen zu, oft sogar ohne sie explizit zu nennen; der Vergleich mit der stigmatisierten Gruppe genügt, um beim Rezipienten das ganze Repertoire stereotypischer Negativattribuierungen zu evozieren und den so Angesprochenen damit zu entehren. Es ist dabei kaum noch von Belang, welche Kriterien zur Stigmatisierung der ersten Gruppe geführt haben.53

Wer im Alltagsgespräch gegenüber einer Person beschimpfend oder spottend formuliert, bei ihr gehe es zu wie bei den Zigeunern, unterstellt nicht einfach nur ‚zigeunerhaftes‘ und das heißt stereotypisch: chaotisches, unaufgeräumtes Verhalten, er perpetuiert damit auch die Stigmatisierung. Sekundärstigmatisierungen sind traditionelle Ehrverletzungsstrategien. Wer z.B. in der Reformationszeit einem Katholiken oder einem Protestanten unterstellt hat, dieser ‚judaisiere‘ (verhielte sich wie die Juden), übertrug alle mit dem Antijudaismus kolportierten Anfeindungen auf seinen konfessionellen Gegner. Sekundärstigmatisierend ist eine vormoderne Abwandlung des ‚black facing‘. Im 15. Jahrhundert soll man Ehebrecher54 oder „[F]rauenschender“55 in Nürnberg schwarz anmalen („schwerzen als ainn Morn“56) und so einer erniedrigenden Ehrenstrafe unterziehen. Das den ‚Mohren‘ zugeordnete Stereotyp, das mit der Strafe auf den so stigmatisierten Mann übertragen werden soll, ist: ‚Schwarze sind dumm‘. Es wird im Beleg explizit genannt: Es „schol in beschern als ainn torn“.57

(3) Vergleiche und metaphorische Referenzhandlungen

Rassistisch besonders wirksam sind Sprachgebrauchsmuster des Typs: ‚ein Mensch ist ein Tier‘, wie es explizit in Gleichsetzungsnominativen, mehr oder weniger versteckt in Vergleichen, darunter vor allem aber in Metaphern möglich bzw. die Regel ist. Wenn von ‚kriminellen Elementen‘ oder ‚Subjekten‘ in der Gesellschaft gesprochen wird, von einer ‚Flüchtlingswelle‘, ‚Sozialschmarotzern‘, von der ‚Judensau‘ oder der ‚Judenpest‘, dann erfolgt im Sprechen eine Dehumanisierung durch „Verdinglichung“.58 Macht man eine Person zur Sache, zum Tier oder gar zur Katastrophe oder Krankheitsgefahr, so geht man zu ihr auf Distanz, hebt menschliche Verhaltensregeln auf und verlässt den Grundkonsens einer sich gegenseitig anerkennenden Kommunikationskooperation. Der Andere wird als Mensch relativiert, der Umgang mit ihm wird außerhalb des Normenkonsenses gestellt. Man setzt ihn der Beschämung und der gesellschaftlichen Schande aus, die nicht einfach nur beschämt, sondern das Gefühl der Vernichtung hervorruft. Diese existentielle „Anerkennungsvergessenheit“, wie Axel Honneth dieses Verfahren im Rückgriff auf Lukácz nennt,59 und die damit verbundene gesellschaftliche Vernichtung, kennt viele Formen.60 Fünf Typen sind im rassistischen Sprechen besonders häufig anzutreffen: 1. Objektivation, 2. Kriminalisierung (als ‚kriminelle Elemente‘), 3. Dämonisierung (z.B. als ‚Teufel‘), 4. Bestialisierung (als ‚Schlange‘, ‚Ratte‘); 5. Pathologisierung (als ‚Pest‘, ‚Bazille‘). Ihr besonderer Effekt im rassistischen Sprechen besteht darin, den Anderen ‚in Bildern zu malen‘, die sein Menschsein relativieren, ihn bedrohlich, gefährlich und widerlich erscheinen zu lassen, die Emotionen von Angst, Wut, Neid und Ekel, Neid auslösen. Im nationalsozialistischen Propagandafilm Der ewige Jude wurden Juden als unsauber und krankheitsübertragende Ratten inszeniert. Die entscheidende Szene einer massenhaft auftretenden Rattenplage sollte beim Zuschauer nicht nur Angst und Ekel bewirken, sondern wieder auch die inhärente Handlungsanweisung im Verhalten gegen die so gezeichnete Gruppe vorgeben.

(4) Wortbildungen

Scheinbar neutrale Wortbildungen wie das Kompositum ‚Judenproblem‘ inszenieren nicht nur motivationell jemanden als Problem, sondern verlangen schon im Wort nach einer Handlung: Probleme bedürfen einer Lösung, wie auch die ‚Judenfrage‘ eine Antwort einfordert (zum Prinzip der Präsupposition vgl. 4.2). Explizite rassistische Wortbildungen, die im modernen Sprachgebrauch aufgrund ihres invektiven Gehalts als politisch inkorrekt gelten, sind ‚Mohrenkopf‘, ‚Mohrenmaul‘, aber auch ‚Rassenschande‘, ‚Bastardierung‘ oder ‚Vernegerung‘. Diese dienen zur rassistischen Bedrohungsinszenierung z.B. einer Krankheit durch die „Infizierung mit niederem Menschentum“ oder einer „jüdischen Weltbeherrschung“.61 Protorassistisch und sekundärstigmatisierend liest sich Franz Moors Klage über seine persönlichen Defizite in Schillers Räuber(n):

Warum musste sie [die Natur] mir diese Bürde von Hässlichkeit aufladen? Warum gerade mir die Lappländersnase? Gerade mir dieses Mohrenmaul? Diese Hottentottenaugen? Wirklich ich glaube, sie hat von allen Menschensorten das Scheußliche auf einen Haufen geworfen und mich daraus gebacken?62

(5) Aggregationen

Aufzählungen können semantisch aggregativ wirken, da sie die jeweiligen Einzelbedeutungen implizit ineinandergreifen lassen. In Kontextualisierungen wie ‚Zigeuner, Diebe und anderes Gesindel‘ determiniert die implizite Kriminalisierung durch die simple Auflistung vom Substantiv ‚Dieb‘ automatisch auch die Gruppe der sogenannten ‚Zigeuner‘ als Diebsgesindel. Ebenfalls aggregativ ist die nachfolgende argumentative Zusammenführung an sich verschiedener Gruppen. Ganz im Sinne der Prämisse, dass man sich am besten nur auf einen Feind zu konzentrieren habe, setzt Hitler im nachfolgenden Zitat aggregativ ‚Juden‘ neben ‚Neger‘, baut über Attribuierungen Parallelen auf und kumuliert dabei die verschiedenen Metapherntypen:

Der schwarzhaarige Judenjunge lauert stundenlang, satanische Freude in seinem Gesicht, auf das ahnungslose Mädchen, das er mit seinem Blute schändet und damit seinem, des Mädchens, Volke raubt. Mit allen Mitteln versucht er die rassischen Grundlagen des zu unterjochenden Volkes zu verderben. So wie er selber planmäßig Frauen und Mädchen verdirbt, so schreckt er auch nicht davor zurück, selbst in größeren Umfange die Blutschranken für andere einzureißen. Juden waren und sind es, die den Neger an den Rhein bringen, immer mit dem gleichen Hintergedanken und klaren Ziele, durch die dadurch zwangsläufig eintretende Bastardierung die ihnen verhaßte weiße Rasse zu zerstören, von ihrer kulturellen und politischen Höhe zu stürzen und selber zu ihren Herren aufzusteigen.63

(6) Typisierung und Generalisierung durch den kollektiven Singular bzw. Plural

Muster wie „der schwarzhaarige Judenjunge“ und „der Neger“ des Hitlerzitates führen zu einem weiteren Sprachgebrauchsmuster, das auch auf dem Ausstellungsplakat von 1937 zu sehen ist [Abb. 2]. Wird eine Prädizierung einer Gruppe in der satzsemantischen Form des kollektiven Singulars bzw. Plurals zugeschrieben, gilt sie als typisch für alle Mitglieder der Gruppe, also für alle Juden, für alle ‚Schwarzen‘, alle ‚Zigeuner‘, alle Deutschen, alle Katholiken. Typisierungen schaffen auf dem Wege sich wiederholender Zuschreibungen geschichts- und sozialtypische Bezugsklassen, also abstrakte Größen mit eigenem Realitätsstatus im Gegensatz zu demjenigen, was als individuell-einmalig und unmittelbar real gelten kann. Mit ihnen werden alle Einzelpersonen, die zur genannten Gruppe zugeordnet wurden, nur noch als typische Vertreter dieser Gruppe angesehen. Wenn man immer wieder von dem Juden, dem ‚Schwarzen‘ spricht, gelingt die typisierende Entindividualisierung, das Individuum wird unsichtbar und kann den Gruppenstereotypen nicht mehr entrinnen (in Abb. 2 z.B. Geldgier, Weltherrschaftsanspruch, kommunistische Bedrohung usw.).

(7) Präsuppositionen

Zwischen Satzsemantik und Pragmatik sind die Präsuppositionen anzusiedeln. Präsuppositionen sind im Satz enthaltene Voraussetzungen, also das was vom Sprecher als gemeinsamer Hintergrund der Gesprächsteilnehmer, als ihr gemeinsames oder wechselseitiges Wissen betrachtet wird.64 Dieser Hintergrund bedarf keiner kommunikativen Regresspflicht mehr. Man tut so, als gäbe es wie selbstverständlich ein gesellschaftliches Agreement über die Faktizität des im Sprechen Implizierten und kann so Setzungen anschließen, ohne diese beweisen oder begründen zu müssen. Wenn beständig von ‚Rasse‘, von der ‚Rassenfrage‘ und weiteren mit Rasse verbundenen Gegebenheiten geredet bzw. in einem korrumpierenden wissenschaftlichen Stil geschrieben wird, werden die gemeinten Bezugsgegenstände existentiell präsupponiert, und bei hinreichender Akzeptierung ontisiert. Präsupponierendes sprachliches Handeln ist einerseits unumgänglich, andererseits setzt das Reden und Schreiben von ‚Rasse‘ und von der ‚Rassenfrage‘ eine Wirklichkeit, zu der sich ein jeder Rezipient zu verhalten hat, ganz unabhängig davon, ob er dieses Prinzip als solches akzeptiert oder nicht.65

(8) Pronominalisierung

Unterstützt werden die genannten Muster durch das basale inkludierende bzw. exkludierende Pronominalisieren: ‚Wir Weiße‘, aber ‚sie, die Schwarzen‘. ‚Sie‘ gehören nicht zu ‚uns‘, sind im rassistischen Diskurs nicht in der Lage ein höheres Menschentum zu schaffen. Sie, die Menschen in der dritten Person Plural, ‚die da‘, ‚die anderen‘, wie immer man sie auch anspricht, sie haben im ausgrenzenden Sprachspiel kein Rederecht. Sie sind kein angesprochenes ‚Du‘, kein ‚Ihr‘, von dem man eine symmetrische Antwort erwartet. Man spricht über sie, aber nicht mit ihnen.66 Waldenfels kommentiert:

Die Wir-Rede gehört zu den performativen Akten, die nicht bloß feststellen, was ist, sondern etwas bewirken. Zu den Wirkungen gehört in diesem Falle die soziale Zusammengehörigkeit selbst. In solchen Wir- und Ihr-Reden wird das Spiel von Eigen- und Fremdkultur aufgeführt, bis hin zur Verteilung von Haupt- und Nebenrollen, bis hin zu zwanghaften Ein- und Ausschlüssen.67

(9) Phraseme

Werden diese Muster satzwertig, so entstehen festere Verbindungen: Phraseme, Slogans oder Sprichwörter. Zum geflügelten Wort der Antisemiten und schließlich zum Slogan des nationalsozialistischen Hetzblattes Der Stürmer wurde Heinrich von Treitschkes im Jahre 1879 geprägter Satz: „Die Juden sind unser Unglück.“68 Nur wenige dieser Slogans können auf ihre Urheber zurückgeführt werden. Oft verbreiten sie sich anonym, wie das am Wiener Westbahnhof aufgetragene Graffiti „Niggers – Horror – Drug Dealers“.

(10) Textebene

Rassistische Ausgrenzung ist in allen Textsorten und kommunikativen Sinnwelten zu finden, im Alltagssprachgebrauch ebenso wie etwa in der Literatur (auch in der Kinderliteratur z.B. im nationalsozialistischen Kinderbuch Der Giftpilz) und der Musik (in der Musiktheorie Richard Wagners, in der Liedkultur z.B. im Kinderlied Zehn kleine Negerlein), in religiös-motivierten Texten, in naturwissenschaftlichen Abhandlungen und nicht zuletzt in der Rechtsprechung (Nürnberger Gesetze). Kinderspiele wie Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Niemand! zeugen von der Vielfalt der kommunikativen Gattungen, mit denen Rassismus ins gesellschaftliche Bewusstsein, nicht selten vor allem ins kollektive Unbewusste eingeschrieben wird.69

Der rassistische Sprachgebrauch, wie er hier beschrieben wurde, setzt die Rahmenkategorie ‚Rasse‘ nicht nur voraus, er konstituiert sie auch.

4.2 Die Rolle der Präsupposition bei der sprachlichen Konstruktion der Ausgrenzungsstrategie ‚Rasse‘

Zur Konstitution wie zur Implementierung ideologisch relevanter Wissenssysteme dienen alle genannten Sprachstrategien, doch sind besonders die Präsuppositionen effektiv einsetzbar. Ohne Existenz- oder Faktizitätspräsuppositionen, so könnte man überspitzt formulieren, die gesellschaftlich relevante kognitive Größen erst setzen und dann als diskursive Praxis kontinuierlich implementieren, gäbe es weder die ‚Rasse‘ noch einen Rassismus.70 In einem Brief an Kaiser Wilhelm II. schreibt Houston Stewart Chamberlain, der Schwiegersohn Richard Wagners, einer der wirkungsmächtigsten Rassentheoretiker seiner Zeit, im Jahre 1902: „Als edelste Zuchtrasse stiegen die Arier vom mittelasiatischen Hochplateau nach Indien hinab“.71 Dieser Satz ist im Kontext der Gesamtargumentation Chamberlains kaum auffällig, da Kaiser Wilhelm II. von seinem Hofphilosophen nur über die Herkunft der Arier informiert wird. Und doch kann man an ihm zeigen, wie ideologisches Sprechen funktioniert, wie also ‚Rasse‘ zum vermeintlich glaubwürdigen Bestandteil von Diskursen werden konnte. Die zitierte Aussage gelingt nämlich nur, weil der Sprecher von der benutzten Satzform her voraussetzt, dass es ‚Arier‘, ‚Rassen‘, sogar menschliche ‚Zuchtrassen‘ gibt, und zwar so unbestritten, dass man darüber keinen Zweifel erwartet. Präsupponieren heißt: Etwas implizit voraussetzen, mitbezeichnen und mitmeinen, ohne es explizit eingeführt oder gar begründet zu haben. Da der Informationsgehalt der Aussage für den Leser bzw. Hörer auf der Information liegt, woher diese Arier kommen, reflektiert er nicht, ob es ‚Arier‘ überhaupt gibt. Bereits in dem Moment, in dem jemand fragt: „Was ist Rasse?“ und dann noch eine Definition dafür anbietet, wird sprachlich eine Größe vorausgesetzt, in Umlauf gebracht und in dem Maße, in dem der rückfragende Widerspruch unterbleibt, letztlich effiziert. Ohne dieses Zusammenspiel, also die Kette von Voraussetzung, stillschweigender Akzeptierung des Unterstellten und möglicherweise eigenem Gebrauch, d.h. Perpetuierung des Gesagten würde es Wissenseinheiten wie ‚Rasse‘ nicht geben.72 Eine kommunikative Regresspflicht, also die Beweisführung für die Faktizität bzw. für die Existenz des so Behaupteten, ist nicht mehr nötig und wäre, speziell in unsymmetrischer Kommunikation tendenziell sogar unhöflich. Für den Rezipienten heißt das: Spielt er das so begonnene Sprachspiel mit und widerspricht nicht bzw. fragt nicht nach, so kollaboriert er und wird für den Effekt mitverantwortlich. Kollaborationen dieser Art sind schleichende Prozesse, oft beginnen sie unbewusst durch ein die Kommunikation zum Fließen bringendes Kooperieren, führen über die Akzeptanz des Vertrauten, schon einmal Gehörten oder Gelesenen bis hin zur expliziten Zustimmung. Ähnliche Setzungen sind Charakterisierungen wie ‚arisch‘, ‚nordisch‘, ‚indogermanisch‘ oder ‚germanisch‘. Je eingeführter ein derartiges Feld ist, desto höher ist sein Überzeugungswert, und zwar gerade dann, wenn er nicht bewusst ist. Ein diskursrelevantes Beispiel für das Ideologisieren vermittels Präsuppositionen ist der Titel des von Joseph Arthur Graf de Gobineau (1816–1882) verfassten Essai sur l’inégalité des races humaines, das mit 4 Bänden 1853/55 zuerst in Paris erschienen ist und dann ins Deutsche mit dem Titel Versuch über die Ungleichheit der Menschenrassen übersetzt wurde.73 Gobineau präsupponiert schon im Titel, dass es Rassen gibt und faktisiert zugleich auch deren Ungleichheit.

Die Geschichte des modernen Rassismus beginnt mit dem ‚aufklärerischen‘ Versuch einzelner Experten, die Menschheit nach rationalen bzw. naturwissenschaftlich begründeten Kriterien in verschiedene Großgruppen zu unterteilen. Spätestens seit Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon (1707–1788) unterscheidet man weiße, schwarze, rote und gelbe Menschen. Die Kategorisierung von Menschen nach der Hautfarbe ist heute kommunikativ ebenso selbstverständlich wie die Kategorie ‚Rasse‘. Ein einziges scheinbar deskriptives Kriterium wird akzentuiert und zum Unterscheidungsmotiv für die gesamte Menschheit verabsolutiert, so dass alle anderen möglichen Kriterien in den Hintergrund treten bzw. ganz wegfallen. Wie mit einem verzerrenden Scheinwerfer werden bestimmte Licht- und Bildverhältnisse konstruiert, die durch Aus- bzw. Einblendungen Dichotomien schaffen, Übergänge verschleiern und faktische Kategorien kreieren, die nicht nur die Sprache, sondern somit auch den Blick prägen. Der Blick geht durch die Sprache hindurch, obwohl er in China keine gelben Menschen sehen kann, in den USA keine roten, in Europa keine weißen und in Afrika keine schwarzen. Erst die abgrenzende Farbcodierung, wie sie in und durch Sprache gelernt wird, schafft solche Blickregime.

Wer von ‚Rasse‘ spricht oder die Welt in vier Hautfarben unterteilt, bleibt somit Vorstellungen verhaftet, die im 18. Jahrhundert mit der biologistischen ‚Vermessung‘ der Welt gesetzt wurden, sich mit dem Überzeugungswert naturwissenschaftlicher Begründung bis in die Gegenwart fortsetzen und einen ‚natürlichen‘, das heißt messbaren, stabilen und für alle Menschen aller Zeiten gültigen, in der Farbcodierung jedermann sichtbaren Denkrahmen bzw. Frame festlegen. Die sich im Perpetuieren verfestigenden Präsuppositionen sind ein wichtiger sprachlicher Ort, an dem individuelle Weltanschauung zur kommunikativen Gemeinschaftsveranstaltung eines Diskursuniversums mutiert, dessen Grenzen nicht hinterfragt werden. In letzter Konsequenz bedeutet dies, dass man sogar, indem man von und über ‚Rassen‘ redet oder schreibt, das rassistische Sprechen zwar nur zitiert, dem System aber treu bleibt und die damit verbundenen Fiktionen perpetuiert.

Das Dilemma bleibt somit unaufgelöst; es kann jedoch in der Reflexion bewusst gemacht werden. Von entsprechenden Bemühungen zeugt die jüngste Debatte um das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Die Fraktion der Grünen hatte dazu aufgerufen, das Wort ‚Rasse‘ aus dem Grundgesetz zu streichen: „Es ist Zeit, dass wir Rassismus verlernen“.74 Im Artikel 3 heißt es: „Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden.“ ‚Rasse‘ gibt es im Sinne des Grundgesetzes so, wie es die aufgezählte Reihe anderer Größen (vom ‚Geschlecht‘ über ‚Sprache‘ bis hin zu ‚Anschauungen‘) gibt. Die vorgeschlagene Neufassung solle das System durchbrechen, doch bleibt auch sie ihm verhaftet. Sie soll lauten: „Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen oder rassistisch benachteiligt oder bevorzugt werden.“75 Der kritisierte Ausdruck ‚Rasse‘ (samt seiner gesamten Bedeutungsaufladung) wird also durch ‚rassistisch‘ ersetzt, ein Adjektiv, das zwar eine Verlagerung der Bewertung von einer dem Sprachduktus nach objektiven Seinsgegebenheit zu einer Eigenschaft der damit einschlägig Beschäftigten macht. Diese Beschäftigung ist aber nur unter der Voraussetzung möglich, dass es ‚Rasse‘ gibt. Die Schwierigkeit mit sozialen Konstrukten liegt darin, dass sie, sobald sie einmal in der sprachlichen Welt sind und sich als soziale Konzepte durchgesetzt haben, nicht mehr einfach als nicht existent erwiesen und somit vergessen werden können. Selbst im Zitat präsupponieren und rekonstruieren sie sich immer wieder aufs Neue.

Der Ausdruck ‚Rasse‘ kann auf alle möglichen Gemeinschaften bezogen werden, um diese biologistisch, das heißt als unveränderlich in ihren Eigenschaften und Wirkungen zu determinieren. Die Klassifikation von Individuen nach Gruppen in ein vermeintlich naturgegebenes Ordnungsschema, in dem die einen als gut oder höherwertig und die anderen als schlecht oder minderwertig bewertet sind, ist beliebig nutzbar. Nicht nur eine Glaubensgemeinschaft wie die jüdische kann dann zu einer Rasse erklärt und der traditionelle Antijudaismus in einen rassistischen Antisemitismus überführt werden, auch Sprach- und Nationalgemeinschaften werden dem biologistischen Begründungsnarrativ unterworfen, wertend hierarchisiert und dann in einem Freund-Feind-Schema einander unversöhnlich gegenübergestellt.

Die Tschechen […] werden ihren Antagonismus gegen die deutsche Rasse in- und außerhalb Österreichs niemals aufgeben und sind, auch nur vorläufig, nicht billiger abzufinden als durch die Konstituierung der Sudetenländer als tschechisches Königreich. Die Deutschen […] müssen, einen günstigen Moment benutzend, den tausendjährigen Streit mit der kleinen, circa sechs Millionen zählenden tschechischen Rasse, die alles ihnen verdankt, mit allen, ich sage nochmals, mit allen Mitteln zu Ende führen.76

Was im Pfälzischen Wörterbuch zum Stichwort ‚Rasse‘ zu lesen ist, perpetuiert dieses Übertragungssystem und führt es zugleich ins Absurde: „Do dut vun alle Menscherasse/Die Pälzer Rass’ am beschte basse“.77

4.3 Die Konstitution einer zur Handlungsrichtlinie erhobenen Ideologie, der Rassismus

Mit der Konstitution der ‚Rasse‘ wird aus der Vielfalt menschlicher Existenzweisen eine Abgrenzungsordnung mit radikalen Bewertungen gesetzt. Der Grenzzieher ist heute in der Regel der sogenannte ‚weiße Mann‘; bei Rassisten wie Gobineau oder Chamberlain erscheint er explizit in Selbstinszenierungen wie ‚Arier‘ oder ‚Germane‘. In seiner ideologischen Aufrüstung wird der Rassismus zur sinnstiftenden Lehre ausgebaut, in der es nicht nur um Setzung und Differenzierung von Menschenrassen, sondern vor allem um die Behauptung der eigenen kulturellen Überlegenheit wie der Begründung des Anspruchs auf Weltherrschaft geht. Erst die zur ‚neutralen‘ Entität geformte Präsupposition ‚Rasse‘ macht eine Weltanschauung möglich,78 in der ‚Rassen‘ nach Wertigkeiten unterteilt und zum zentralen Motor für menschliches Sein, menschliches Handeln, für die Erklärung von Geschichte und Kultur und vor allem für die Visionierung einer glorreichen Zukunft herangezogen werden können. Diese Prämisse ermöglicht es Gobineau zu behaupten, „daß die Racenfrage alle anderen Probleme der Geschichte beherrscht, den Schlüssel dazu birgt, und dass die Ungleichheit der Racen, deren Zusammentreffen eine Nation bildet, die ganze Kette der Völkergeschichte genügend erklären kann“.79 Das Kompositum ‚Racenfrage‘ präsupponiert und perpetuiert die Kategorie ‚Rasse‘, es setzt mit dem Grundwort ‚Frage‘ außerdem die Faktizität eines Problems, das ohne diese Frage nicht existiert hätte. Konstitutiv ist die detailreiche Ausführung, in der Gobineau u.a. differenziert, „daß es starcke und daß es schwache Racen gibt“.80 Explizit postuliert er im Widmungsschreiben an den König von Hannover,

daß Alles, was es an menschlichen Schöpfungen, Wissenschaft, Kunst, Civilisation, Großes, Edles, Fruchtbares auf Erden gibt, den Beobachter auf einen einzigen Punkt zurückführt, nur einem und dem nämlichen Keim entsprossen [ist], […] nur einer einzigen Familie angehört, deren verschiedene Zweige in allen gesitteten Gegenden des Erdballs geherrscht haben.81

Wen er damit meint, wird in den Einzelbänden detailreich ausgeführt. Mit z.T. sprachwissenschaftlich erscheinenden Begründungen und Etymologien82 führt er die sogenannten ‚Arier‘ im Sinne eines positiven Rassismus als „schöne, kraftvolle“ Ehrenmänner, ausgestattet mit „beherztem Mut“ und „überlegen an Geist“ in den Diskurs ein.83 Die Weißen, so Gobineau, seien eine „auserlesene Familie“, von Anfang an im „Zustand von Ueberlegenheit“.84 Sie seien gekennzeichnet durch „aufgeweckte kraftvolle Intelligenz“ und „im Besitz der Urwahrheiten der Religion“.85 Die Krönung dieser „Race“ seien die Arier, eine „erlauchte Menschenfamilie, die unbestreitbar edelste weißer Abkunft“,86 „die schönste, von der man je gehört hat“.87 Sie seien weiß und „blaßroth“, ihre Haarfarbe „blond“, ihre Augen „blau“.88 Bei der gelben Rasse hingegen habe „der Schöpfer [offenbar] nur eine Skizze machen wollen“.89 „Gelbe“ seien charakterisiert durch „beschränkte Intelligenz“,90 „gänzliches Fehlen der Phantasie“91 und „leibliche und geistige Inferiorität“.92 Vor allem „das Mongolische“ sei durch „Mittelmäßigkeit“ und einen „Hang zum Niedrig-Praktischen gekennzeichnet“.93 Sie siegten nur aufgrund ihrer Massenhaftigkeit.94

In kulturchauvinistischer und nationalistischer Instrumentalisierung der Evolutionstheorie Charles Darwins, vor allem seiner Idee der Zuchtwahl, führte ein immer radikaler werdender Rassismus zu Ausgrenzungsbegründungen, bei denen Menschen nicht nur als ungleich in ihren Eigenschaften, sondern geradezu in Mehr-oder-Weniger-Menschen abqualifiziert wurden. Houston Stewart Chamberlain argumentiert in den Grundlagen des 19. Jahrhunderts hierzu in einer Fußnote mit Hilfe des Schweizer Psychiaters August Forel:

Forel zeigt an zahlreichen Beispielen, wie unmöglich es dem Neger ist, unsere Civilisation mehr als hauttief zu assimilieren und wie er überall ‚der totalsten urafrikanischen Wildheit anheimfällt‘, sobald er sich selbst überlassen bleibt. […] [W]er in den Phrasen von der Gleichheit aller Menschen u. s. w. erzogen ist, wird schaudern, wenn er erfährt, wie es in Wirklichkeit zugeht, sobald in einem Staate die Neger das Heft in der Hand halten. Forel, der als Naturforscher in dem Dogma der einen, überall gleichen ‚Menschheit‘ auferzogen ist, kommt zu dem Schlusse: ‚Zu ihrem eigenen Wohl sogar müssen die Schwarzen als das, was sie sind, als eine durchaus untergeordnete, minderwertige, in sich selbst kulturunfähige Menschenunterart behandelt werden. Das muss einmal deutlich und ohne Scheu erklärt werden.‘95

Die Kategorisierung ‚Menschenunterart‘ mit ihren typisierenden Zuschreibungen ist nicht zufällig. Rassismus erfährt mit solchen pseudoaufklärerischen Argumentationen, die im Duktus wissenschaftlicher Abhandlungen verbreitet werden, seine pseudowissenschaftliche Begründung und seine Übertragbarkeit. Am deutlichsten wird Gobineau (in der Übersetzung des Antisemiten Ludwig Schemann), wenn es ihm um die sogenannte ‚schwarze Rasse‘ geht:

Und doch ist’s nicht reinweg nur ein Stück Vieh, dieser Neger mit der schmalen, schiefen Stirn, der in der mittleren Parthie seines Schädels die Anzeichen gewisser plumpgewaltiger Kräfte trägt. Wenn sein Denkvermögen mittelmäßig, oder sogar gleich null ist, so besitzt er dafür im Begehren, und folglich im Willen, eine oft furchtbare Heftigkeit.96

Es gäbe, so schreibt er weiter, „kein ekelhaftes Aas, das unwürdig befunden würde in seinem Magen zu versinken“.97 Sie seien „wilde Wesen von riesenhaftem Wuchs. Es sind Ungeheuer, gleich furchtbar durch ihre Hässlichkeit, ihre Kraft und ihre Bosheit“.98 Aus der distinktiven Benennung entstehen Gruppen, deren Verschiedenheiten diskursiv herausgearbeitet und somit voneinander getrennt werden; je ausführlicher dies geschieht, desto überzeugender wirkt die Unterscheidung. Daraus ergibt sich auf der Handlungsebene die perspektivische Abgrenzung von ‚uns‘ und ‚denen‘, schließlich eine Distanznahme, die man auch als antihumanistische Entfremdung bezeichnen könnte. Der Andere wird zu einem nahezu entmenschlichten Fremden. Hinzu tritt die Entindividualisierung, so dass man nur noch den sogenannten ‚Racenfeind‘ und die mit ihm verbundene Bedrohung der ‚weißen kulturtragenden‘ Rasse vor sich sieht. Eine „Vermischung“ mit der „‚schwarzen‘ oder ‚gelben‘ Rasse“ führe, so Gobineau, nicht nur einfach zu kulturellem Verfall, sondern geradezu zu einer „Vertierung“ der Menschheit. Verfallsinszenierung und Dehumanisierung gehen Hand in Hand: „Die Völker, nein, die Menschenheerden, werden alsdann, von düsterer Schlafsucht übermannt, empfindungslos in ihrer Nichtigkeit dahinleben, wie die wiederkäuenden Büffel in den stagnirenden Pfützen der pontinischen Sümpfe.“99

Auch Chamberlain stellt ‚Rasse‘ dar, als wäre sie „vielleicht die allerwichtigste Lebensfrage, die an den Menschen herantreten kann“.100 Fast wortwörtlich übernimmt dies Adolf Hitler, der in Mein Kampf schreibt, „daß es sich hier um eine Lebensfrage der gesamten Menschheit handle, von deren Lösung das Schicksal aller nichtdeutschen Völker“101 abhänge. Die Anderen, allen voran die ‚Juden‘ und die ‚Schwarzen‘, werden zum ‚Rassenfeind‘, der willens ist die Kultur des weißen Mannes zu zerstören.

Zur rassistischen Feindbildkonstruktion und zum deontischen Credo des Rassismus gehört konstitutiv das Droh- und Schreckbild von ‚Rassenvermischung‘ und ‚Rassenschande‘. Es wird behauptet, dass die ‚Mischung‘ mit den sogenannten minderwertigen Völkern zum kulturellen und moralischen Niedergang der jeweils als höherwertig eingestuften Eigengruppe wie der Zivilisation überhaupt führt. Das mit diesem Credo mitgelieferte rassistische Handlungsprogramm ergibt sich aus folgendem Zitat:

Somit ist der höchste Zweck des völkischen Staates die Sorge um die Erhaltung derjenigen rassischen Urelemente, die, als kulturspendend, die Schönheit und Würde eines höheren Menschentums schaffen. Wir, als Arier, vermögen uns unter einem Staat also nur den lebendigen Organismus eines Volkstums vorzustellen, der die Erhaltung dieses Volkstums nicht nur sichert, sondern es auch durch Weiterbildung seiner geistigen und ideellen Fähigkeiten zur höchsten Freiheit führt.102

Hitlers völkisches Denken glorifiziert in einem positiv markierten Rassismus die Eigengruppe als „kulturspendend“, „Schönheit und Würde eines höheren Menschentums“ schaffend, und nicht zuletzt in die „höchste Freiheit führend“. Programmwörter des Humanismus und Idealismus umrahmen die allgegenwärtige, in vielen Formen konstruierte Untergangsbedrohung, die vermeintlich von den Juden ausgehe. Die Krone ihres „Sieges“ wäre der „Totentanz der Menschheit“, also das Ende der Menschheit als solches. Der Kampf dagegen wird zur religiös-aufgewerteten Tat: „So glaube ich heute im Sinne des allmächtigen Schöpfers zu handeln: Indem ich mich des Juden erwehre, kämpfe ich für das Werk des Herrn“.103 Was mit den Zitaten Gobineaus, Chamberlains und Hitlers nur auszugsweise und stellvertretend für eine weit verbreitete Diskurspraxis angedeutet werden kann, entspricht einer diskursiven Praxis, die im Sinne Eagletons vom Welterklärungs- und Weltrettungsmodell zur Handlungsanweisung wurde. Die Konstruktion des Feindbildes104 in solchen Sprechweisen ist nicht nur das Ergebnis eines gruppenspezifischen Blickes nach außen, sondern es ist das gruppenkonstitutive und sinnstiftende Anliegen überhaupt, das „das dunkle Feindbild“, so Erich Straßner, „die Gruppierung und ihre Anhänger“ vereinigt und dem Vergleich mit der Eigengruppe die Richtung vorgibt.

Die Gestalt des Feindes erlaubt so viel Dunkelheit und Niedrigkeit zu symbolisieren, wie gebraucht wird und die innere Verfassung vergleichsweise erleuchtet, um die Ordnung befindlich erscheinen zu lassen, worüber sich dann jedermann erfreut zeigt. Ein äußeres Feindsymbol zu haben ist für jede ideologische Gruppierung, aber auch für jedes totalitäre und angeschlagene Regime höchst willkommen, weil es innen und außen anschaulich abgrenzt.105

5 Schluss

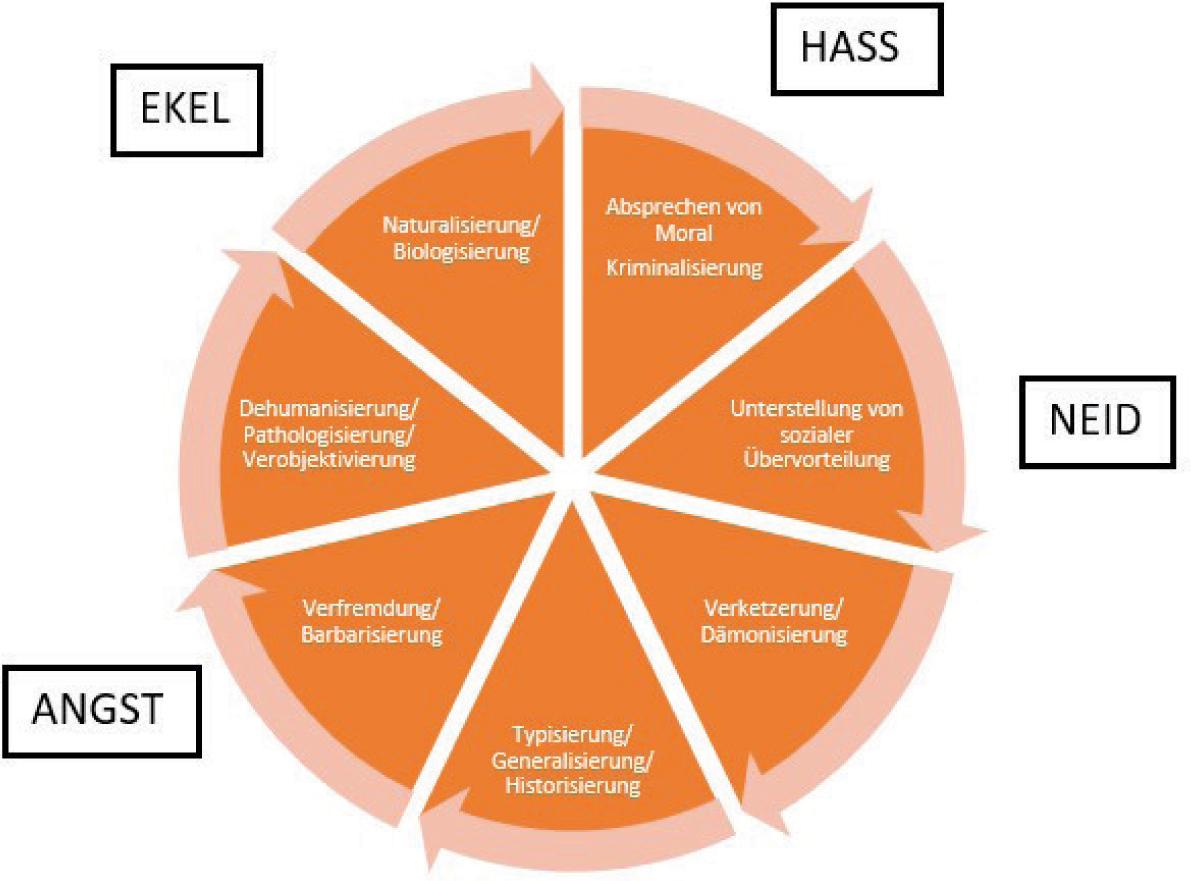

Weder die Entlarvung der Ontologisierung noch die naturwissenschaftliche Widerlegung der Rassentheorien durch zeitgenössische Biogenetiker haben bekanntermaßen zum Ende des Rassismus geführt. Es zeigt sich, dass die vorgestellten kommunikativen Taktiken wie Präsupponieren, Generalisieren, Typisieren, Dämonisieren, Kriminalisieren, vor allem das Dehumanisieren ideologische Strategien des Hassens darstellen, mit denen Menschen andere Menschen emotional gegeneinander aufbringen, sich selbst machtvoll positionieren und bestimmte Gruppen an den Rand drängen. Diese Taktiken ergänzen sich gegenseitig und bringen einen Kreislauf in Bewegung, der umso schwerer aufzuhalten ist, je länger er seine Effektivität im Spiel der Mächte bewahren konnte [Abb. 3].

Dies führt dazu, dass man im Diskurs der Gegenwart immer häufiger einen Rassismus ohne biologistisch begründete Rassen vorfindet, das heißt eine soziale Praxis, die sich rassistischer Strategien nur noch bedient, ohne referentiell auf rassistisch ausgegrenzte Gruppen zuzugreifen. Das Wort ‚Rassismus‘ wird dann (wie schon die Referenzerweiterung auf Nationalitäten gezeigt hat) beliebig als Totschlagargument eingesetzt, seiner ursprünglichen Semantik entfremdet und somit auch als Analyseinstrument entschärft. Ein solcher Wortgebrauch spielt systematisch all jenen in die Hände, die die Strategien des Hassens für sich zu nutzen und die Täter- und Opferverhältnisse umzudeuten und umzukehren wissen (z.B. Opferinszenierung der rechtspopulistischen Szene). Dieses Vorgehen bestätigt jedoch, dass das Vorgetragene eine Grammatik und Semantik der Ausgrenzung darstellt, ein Instrument, das strukturell in jeder Sprache als Systemmöglichkeit verankert ist und je nach Zeit und je nach Interessensgruppe eingesetzt werden kann. Auch wenn die Biogenetik immer wieder nachweist, wie unsinnig das Konzept der Rasse aus naturwissenschaftlicher Perspektive ist, wird der Rassismus als diskriminierende Strategie bzw. als diskursive Praxis erfolgreich bleiben. Doch schon für die Rassetheoretiker des 19. Jahrhunderts war Rasse nicht nur eine biologische Angelegenheit, sondern vor allem ein bewusst eingesetzter Rechenpfennig, mit dem man gesellschaftspolitisch und das heißt ausgrenzend handeln konnte.

Es ist daher kaum verwunderlich, dass es als Strategie beliebig angewandt und beliebig auf alle möglichen Gruppen ausgeweitet werden kann. Man kann mit Geulen resümieren:

Insgesamt betrachtet, erweisen sich diese massenhaften Definitionen als so willkürlich wie heterogen. So gut wie jede denkbare Gemeinschaft ist bereits als Rasse beschrieben worden: Familien, lokale, regionale und kontinentale Bevölkerungen, die Menschheit als Ganzes, Nationen, Völker und Staaten, Kulturen, Religionsgemeinschaften und ethnische Gruppen, aber auch Klassen, Schichten und Eliten, sowie Männer, Frauen oder Homosexuelle – die Liste ließe sich verlängern. Es sind nicht zuletzt diese Vieldeutigkeit und Dehnbarkeit des Rassenbegriffs, die dem Rassismus seine hohe Verwandlungs- und Anpassungsfähigkeit garantiert haben.106

Literaturverzeichnis

Quellen

Forschungsliteratur

Fußnoten

1 James (1890) Principles of Psychology, S. 293. 2 Man muss mit den Wirkungen beginnen, um den Begriff, in diesem Fall den der Ausgrenzung, verstehen zu können. So definiert Charles Sanders Peirce, der Begründer der modernen Pragmatik: „Überlege, welche Wirkungen, die denkbarerweise praktische Bezüge haben könnten, wir dem Gegenstand unseres Begriffs in Gedanken zukommen lassen. Dann ist unser Begriff dieser Wirkungen das Ganze unseres Begriffs des Gegenstandes“ (Peirce [1985] Über die Klarheit unserer Gedanken, S. 33). 3 Vgl. dazu Bauer (2011) Schmerzgrenze. 4 Eisenberger/Lieberman/Williams (2003) Does rejection hurt?, S. 290–292. 5 Bauer (2006) Prinzip Menschlichkeit, S. 21. Vgl. außerdem Honneth (2005) Verdinglichung, S. 22; 42f. 6 Waldenfels (2007) Antwortregister, S. 320–336. 7 Mayer (Hg.) (1980) Der Talmud, S. 58b. 8 Straus (1960) Scham, S. 10. 9 Sorg (1490) Das buoch von dem leben, fol. 23v. Übersetzung: “Da er eines beschämten Gemütes war und gleich als wäre er mit einem vergifteten Pfeil der Verschmähung erschossen worden, atmet er seine Seele zum Tode aus.” 10 Kehrein (1965) Gesangbücher 1, S. 89. 11 Lévinas (2011) Jenseits des Seins, S. 190. 12 Goffman (2002) Stigma, S. 12f. 13 Goffmann (2002) Stigma, S. 13. 14 Siehe auch Lobenstein-Reichmann (2008b) Houston Stewart Chamberlain; außerdem Lobenstein-Reichmann (2009) Stigma; ferner Lobenstein-Reichmann (2013) Sprachliche Ausgrenzung, S. 6–108. 15 Puschner (2001) Die völkische Bewegung, S. 31. 16 Foucault (1981) Archäologie des Wissens, S. 74. 17 Geulen (2014) Geschichte des Rassismus, S. 107f. 18 Stoellger (2012) Sagen und Zeigen, S. 98. 19 Für die sogenannten Frames vgl. Konerding (1993) Frames; außerdem Busse (2006) Semantische Rahmenanalyse, ferner Busse (2012) Frame-Semantik. 20 Hermanns (1995) Sprachgeschichte als Mentalitätsgeschichte, S. 84. 21 Eco (2002) Einführung in die Semiotik. 22 Busse (2014) Begriffsstrukturen, S. 164. Busse führt weiter aus: „Ein Frame / Wissensrahmen ist eine Struktur des Wissens, in der mit Bezug auf einen strukturellen Frame-Kern, der auch als »Gegenstand« oder »Thema« des Frames aufgefasst werden kann, eine bestimmte Konstellation von Wissenselementen gruppiert ist, die in dieser Perspektive als frame-konstituierende Frame-Elemente fungieren. […] Frames stellen daher (vereinfacht gesagt) Wissensstrukturen dar, die eine Kategorie mit bestimmten Attributen verknüpfen, die wiederum jeweils mit bestimmten konkreten Werten gefüllt werden können. (In anderen Frametheorien heißen die Attribute »Leerstellen« oder »slots« und die Werte »Füllungen« oder »fillers«.)“ 23 Busse (2006) Semantische Rahmenanalyse, S. 8. 24 Die Abgrenzung von ‚anders‘ und ‚fremd‘ ist seit langem Gegenstand wissenschaftlicher Diskussion vgl. dazu Waldenfels (1997) Topographie des Fremden, S. 20–42 sowie Münkler (2000) Erfahrung des Fremden, S. 147– 160. Außerdem Lobenstein-Reichmann (2017) Sprechakte sowie Lobenstein-Reichmann (2019b) Sprachgeschichte. 25 Hegel (2014) Phänomenologie des Geistes, S. 145–155. 26 Garfinkel (1952) The Perception of the Other, S. 422. 27 Garfinkel (1952) The Perception of the Other, S. 420. 28 Lobenstein-Reichmann (2008b) Houston Stewart Chamberlain, S. 365–436. Außerdem Lobenstein-Reichmann (2019a) Sprache und Geschichte; ferner Lobenstein-Reichmann (2019b) Sprachgeschichte. 29 Garfinkel (1952) The Perception of the Other, S. 421. 30 Garfinkel (2006) Seeing sociologically, S. 147. 31 Lobenstein-Reichmann (2013) Sprachliche Ausgrenzung, S. 12–14. 32 Eagleton (2000) Ideologie, S. 7. 33 Schlieben-Lange (1983) Traditionen des Sprechens. 34 Bubenhofer (2009) Sprachgebrauchsmuster; außerdem Wengeler (2003) Topos und Diskurs. 35 Eco (2002) Einführung in die Semiotik, S. 168. 36 Luhmann (1995) Inklusion und Exklusion, S. 241. 37 Vgl. dazu Riggins (1997) The Language and Politics of Exclusion. 38 Graumann/Wintermantel (2007) Diskriminierende Sprechakte. 39 Zu den „Vektoren des Fremdwerdens“ vgl. Waldenfeld (1997) Topographie des Fremden, S. 37–42. 40 Vgl. dazu Said (1978) Orientalism. Mit „exemples of othering“ aus Indien: Spivak (1985) The Rani of Sirmur. Mit besonderer Berücksichtigung der sprachlichen Verohnmächtigung von Frauen in Indien: Spivak (1988) Can the Subaltern Speak? Mit Bezug auf das Mittelalter vgl. Geremek (2004) Der Außenseiter, S. 380. 41 Awosusi (1998) Stichwort: Zigeuner. 42 Sartre (1948) Betrachtungen zur Judenfrage, S. 126. 43 Nietzsche (1999) Sämtliche Werke 5: Jenseits von Gut und Böse, S. 257–260. 44 Vgl. dazu Said (1978) Orientalism. 45 Vgl. dazu Said (1978) Orientalism sowie Spivak (1985) The Rani of Sirmur. 46 Vgl. Spivak (1985) The Rani of Sirmur, S. 265. 47 Spivak (1985) The Rani of Sirmur, S. 255. 48 Spivak (1985) The Rani of Sirmur, S. 254. 49 Spivak (1985) The Rani of Sirmur, S. 363. 50 Garfinkel (2006) Seeing sociologically, S. 246. 51 Vgl. Lobenstein-Reichmann (2013) Sprachliche Ausgrenzung. 52 Hermanns (1995) Sprachgeschichte als Mentalitätsgeschichte, S. 84. 53 Lobenstein-Reichmann (2009) Stigma, S. 265. 54 Keller (Hg.) (1853–1858) Fastnachtspiele 1, S. 310, V. 15. 55 Keller (Hg.) (1853–1858) Fastnachtspiele 2, S. 705, V. 23. 56 Keller (Hg.) (1853–1858) Fastnachtspiele 2, S. 705, V. 24. 57 Keller (Hg.) (1853–1858) Fastnachtspiele 2, S. 705, V. 25. 58 Honneth (2005) Verdinglichung, S. 62. 59 Honneth (2005) Verdinglichung, S. 67. 60 Vgl. dazu Zimbardo (2012) Luzifer-Effekt, S. 295; außerdem Lobenstein-Reichmann (2008b) Houston Stewart Chamberlain, S. 284–364 sowie Lobenstein-Reichmann (2013) Sprachliche Ausgrenzung, S. 40–46. 61 Hitler (1938 [Teil 1: 1925, Teil 2: 1927]) Mein Kampf, S. 704. 62 Schiller (2009) Die Räuber, 1. Akt, 1. Szene. 63 Hitler (1938) Mein Kampf, S. 357. 64 Stalnaker (1978) Assertion, S. 321. 65 Lobenstein-Reichmann (2008b) Houston Stewart Chamberlain, S. 118 und 398–413. Dazu Kapitel 4.2. 66 Lobenstein-Reichmann (2013) Sprachliche Ausgrenzung, S. 108–114. Außerdem Lobenstein-Reichmann (2019b) Sprachgeschichte, S. 351–353. 67 Waldenfels (2016) Grundmotive, S. 123. 68 Streicher (Hg.) (1934) Der Stürmer. Ritualmord-Nummer, Sondernummer 01.05. 69 Zur ausführlichen Diskussion der einzelnen Taktiken vgl. Pörksen (2000) Konstruktion von Feindbildern; Wagner (2001) Implizite sprachliche Diskriminierung; Butler (2006) Hass spricht; Lobenstein-Reichmann (2008a) Stigmatisierung der „Zigeuner“; Lobenstein-Reichmann (2008b) Houston Stewart Chamberlain; Lobenstein-Reichmann (2012) Sprachgeschichte als Gewaltgeschichte; Lobenstein-Reichmann (2013) Sprachliche Ausgrenzung; Lobenstein-Reichmann (2017) Sprechakte. Speziell zur Sekundärstigmatisierung vgl. Lobenstein-Reichmann (2009) Stigma. Außerdem Geulen (2014) Geschichte des Rassismus sowie Wodak (2016) Politik mit der Angst. 70 Lobenstein-Reichmann (2008b) Houston Stewart Chamberlain, S. 398–412. 71 Chamberlain (1928) Briefe 2, S. 152. 72 Linguistisch formuliert heißt das (verallgemeinert): Die Idee der Rasse basiert auf einer sprachlichen Existenzpräsupposition, die mit Faktizitätspräsuppositionen einhergeht. Eine Präsupposition ist eine wahrheitsfunktionale Relation zwischen Sätzen (Aussagen). Der Satz (1): „Eva hat die Prüfung geschafft“ präsupponiert, dass (2) Eva eine Prüfung gemacht hat. Der Leser glaubt diesen Satz, weil er an die Wahrheitslogik der Sprache glaubt. Dies wiederum ist nicht seiner Naivität zuzuschreiben, sondern gehört zur grundsätzlichen Kooperationsbereitschaft der Sprecher, ohne die Kommunikation nur sehr schwerfällig funktionieren könnte (vgl. dazu Grice, [1993] Logik und Konversation). Diese Grundbereitschaft gilt auch für den berühmten Satz Bertrand Russells: „Der gegenwärtige König von Frankreich ist kahl“ (Russell [2005] On Denoting, S. 485). Erst durch Nachdenken kann dem Leser auffallen, dass es gar keinen König von Frankreich mehr gibt. Mit solchen Sätzen wird die Existenz gesellschaftsrelevanter Phänomene nicht nur einfach vorausgesetzt, so werden sie textlich geschaffen und in den gesellschaftlichen Diskurs implementiert. 73 Gobineau (1939/1940) Versuch. 74 Tagesschau (2020) Streichung von „Rasse“. 75 Tagesschau (2020) Streichung von „Rasse“. 76 Schönerer-Bewegung in Österreich zitiert nach: Kořalka (2007) Georg Ritter von Schönerer, S. 85. 77 Pfälzisches Wörterbuch (1965–1998), Bd. 5, S. 384. 78 Lobenstein-Reichmann (2008b) Houston Stewart Chamberlain, S. 3. 79 Gobineau (1939/1940) Versuch 1, S. XVI. 80 Gobineau (1939/1940) Versuch 1, S. XVII. 81 Gobineau (1939/1940) Versuch 1, S. XVII. 82 Vgl. Gobineau (1939/1940) Versuch 2, S. 185. 83 Gobineau (1939/1940) Versuch 2, S. 190. 84 Gobineau (1939/1940) Versuch 2, S. 5. 85 Gobineau (1939/1940) Versuch 2, S. 11f. 86 Gobineau (1939/1940) Versuch 2, S. 183. 87 Gobineau (1939/1940) Versuch 2, S. 189. 88 Gobineau (1939/1940) Versuch 2, S. 190. 89 Gobineau (1939/1940) Versuch 2, S. 292f. 90 Gobineau (1939/1940) Versuch 2, S. 301. 91 Gobineau (1939/1940) Versuch 2, S. 294. 92 Gobineau (1939/1940) Versuch 2, S. 297. 93 Gobineau (1939/1940) Versuch 2, S. 295. 94 Gobineau (1939/1940) Versuch 2, S. 297. 95 Chamberlain (1922/10. Aufl. von Chamberlain [1899]), S. 342. 96 Gobineau (1939/1940) Versuch 1, S. 279. 97 Gobineau (1939/1940) Versuch 1, S. 279. 98 Gobineau (1939/1940) Versuch 2, S. 16. 99 Gobineau (1939/1940) Versuch 4, S. 319. 100 Chamberlain (1899) Grundlagen, S. 294. 101 Hitler (1938) Mein Kampf, S. 132. 102 Hitler (1938) Mein Kampf, S. 434. 103 Hitler (1938) Mein Kampf, S. 70. 104 Pörksen (2000) Konstruktion von Feindbildern. 105 Straßner (1987) Ideologie, S. 54. 106 Geulen (2014) Geschichte des Rassismus, S. 15.